前回は私が実際にお遍路の事前準備(してないですが。笑)についてお話ししました!

今回は、本格的なお遍路の身支度等のお話をしたいと思います!

実際自分はそこまでしっかりと身なりから持ち物まで気を配れているわけではないので、あくまでも自身で調べて得た知識になりますので、何か異なる点がありましたら是非お教え頂けたらと思います。

では早速!

本来の身なりとは??

私は週末の時間がある際に少しずつ気楽に巡礼を行っているため、

あまりにも派手だったり露出が多い服はどうかと思いますが、常識の範囲内の至って普通の服装で、

・お賽銭

・納経帳

・納経料(どの霊場も基本的には300円です)

・カメラ

これさえあれば私にとって完璧セットです!

(霊場によっては駐車場代が必要な場合もあるので車で巡礼される際は余分にお金を用意しておきましょうね)

皆さんがお遍路さんでイメージするのは、白い服装に藁の傘をかぶって…?

などを想像されたのではないでしょうか。

ここで本来のお遍路さんの身なりをご紹介したいと思います。

・網代傘・菅傘(あじろがさ・すげがさ)と呼ばれる傘

▶︎日光や風雨から頭部を守るもの

・白衣・笈摺(はくえ・おいずる):白い上の服

▶︎これに朱印を頂いておられる方もいらっしゃいますが、

それを希望する方は羽織る用と書いていただく用の二着をご準備くださいね。

・金剛杖(こんごうつえ)

▶︎道中の我々の手助けになってくれる金剛杖は、

お大師さまの象徴(お大師さまそのもの)だとも言われているそうです。

・架娑(けさ)

▶︎仏様をお参りする際は法衣である袈裟を着用します。

・輪袈裟留め(わげさどめ)

▶︎輪袈裟を白衣に容易に固定する金具です。

・念珠(ねんじゅ)

▶︎数珠(じゅず)と言われると聞き馴染みがあるのではないでしょうか。

・念珠袋(ねんじゅぶくろ)

▶︎念珠を入れる袋です。

・経本(きょうほん)

▶︎きちんと各札所のご本尊さまとお大師さまにお経を奉納しましょう。

・頭陀袋(ずたぶくろ)

▶︎修行時に用いる袋で、納経帳や経本等お参りに必要な物をいれます。

・持鈴(じれい)・鈴(れい・すず)

▶︎鞄や杖などに付け、歩き遍路の際には自身の存在をまわりに知らせる役目もあります。

・納札(おさめふだ)

▶︎本堂、大師堂などにお参りした証として納める札です。

これについてはまた後ほど詳しく書きますね!

・錦の納札(にしきのおさめふだ)

▶︎用途は先の納め札と同じです。

・納め札入れ(おさめふだいれ)

▶︎納め札を入れる袋です。

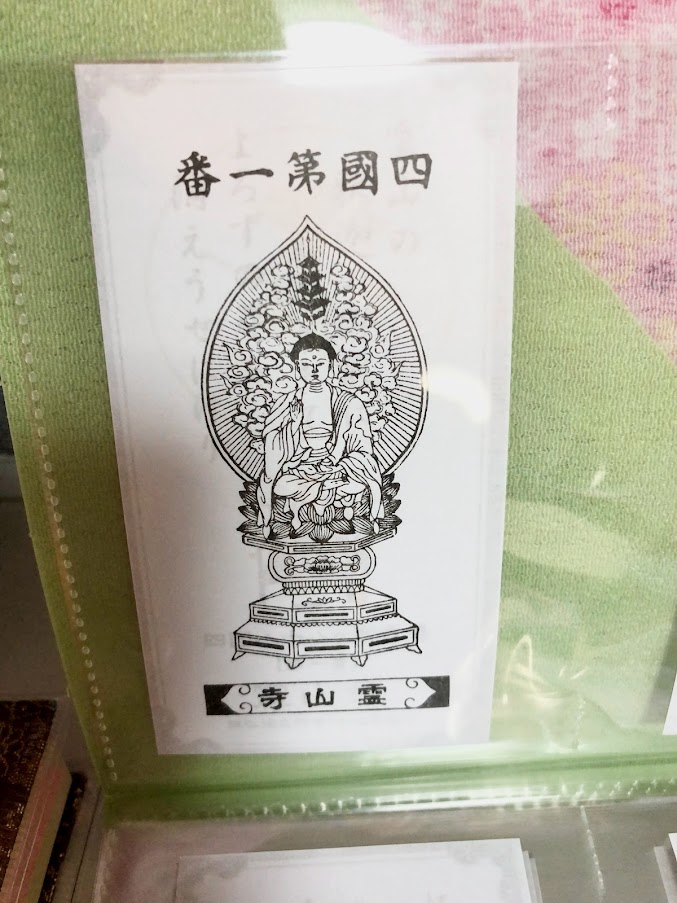

・御影(おみえ)・御姿(おすがた)

▶︎お納経を行うといただける各寺院のご本尊が描かれたお札です。

これについてもまたご紹介しますね!

・御影(御姿)帳

▶︎お納経をいただいた際に授与される御影(御姿)を保存しておくための入れ物です。

・携帯木魚・音木(けいたいもくぎょ・おんぎ)

▶︎携読経の調子を取るためのものです。

・巡拝(じゅんぱい)ローソク・線香(せんこう)など

▶︎仏様やお大師様にお供えする線香とローソクです。

……….とまぁ量の多いこと!!!

書いていて自分でもこんなに用意しないといけないのか!?(何も準備しなかった我々とは。)

なんて思いながら書き進めました。

でもそれくらい仏様の前に立つということは尊しむべきものであるということですね。

納札(おさめふだ)ってなに?

各霊場の本堂や大師堂へのお参りの証として納める札のことです。

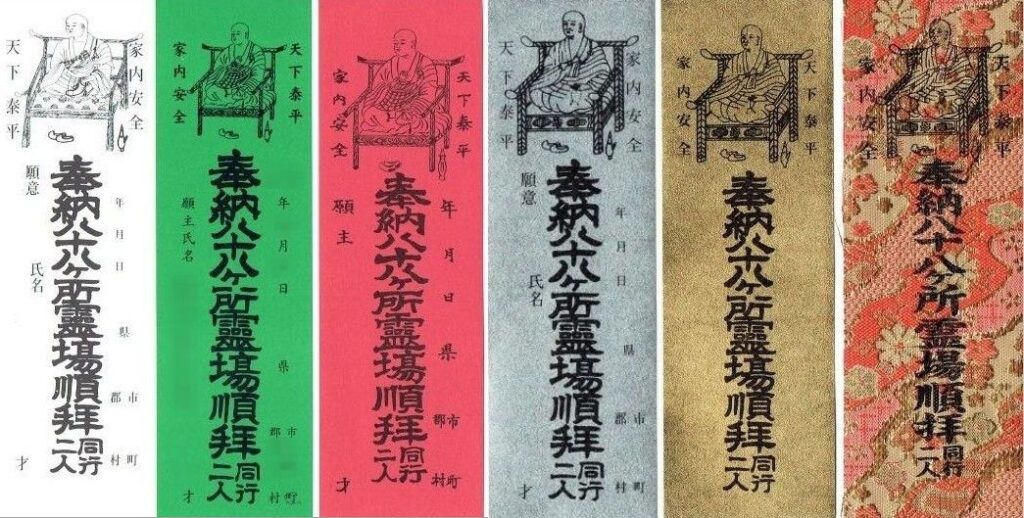

実は、お遍路さんを何週したかによって色が変わるんです!

色分けは全部で5種類あります。(画像の右端は錦の納め札です。)

1~4周:白色、5~6周:緑色、7~24周:赤色、25~49周:銀色、50~99周:金色となります。

錦の納め札は100回以上周られたお遍路さんが使用するもので、かなりレアなので目にされた方はラッキーですね!!

納め札は束で販売されています。あらかじめ住所、氏名、願い事(四字熟語等で簡潔に書きましょう!)を記入して、参拝した日付を記入し、本堂と大師堂に1枚ずつ納めます。

お遍路さんがお接待を受けた際に御礼として手渡す風習もあるため、少し多めに用意しておきましょう。

※納め札箱を覗いたりすることはマナー上良くないので、お気をつけください。

御影(おみえ)・御姿(おすがた)とは?

御影は、各霊場の本尊様が描かれており、ご本尊様の分身と言われています。

ご本尊様の分身であるため、1枚、2枚ではなく、1体、2体と数えましょう。

御影は、納経軸や納経帳に納経を頂くと無料で頂けます。

配布期間はないので、基本的に一年中授与して頂けます。

※御朱印用白衣に納経を頂いた場合は頂けませんので、ご注意下さい。

納経は頂かず、御影だけをご希望の場合は1体100円で頂けます。

彩色の御影の場合は別途1体200円で頂けます。

表具する際の、中心に配置するお大師様の御影は霊場会事務局にて授与して頂けるそうなので、ご入用の方は霊場会事務局にお問い合わせください。

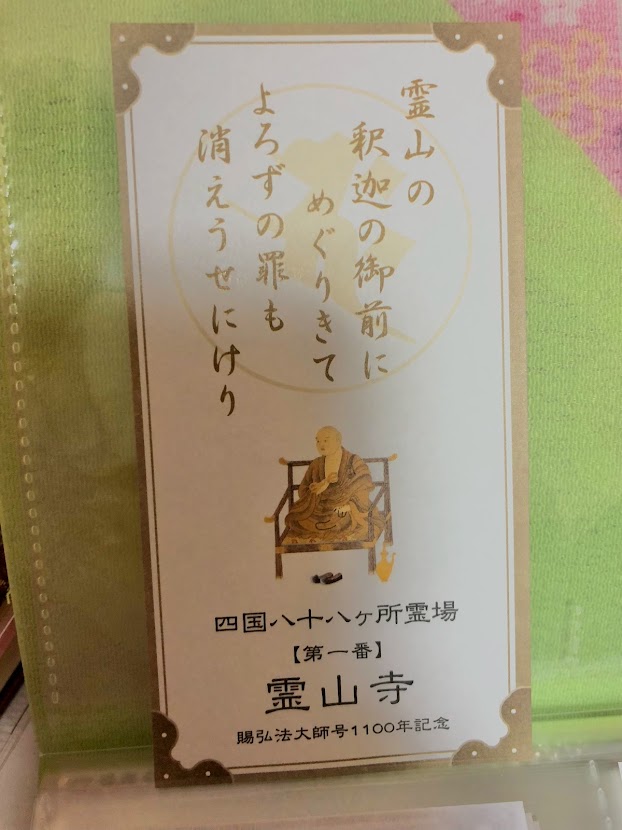

期間限定の御影!?

2020年は弘法大師様が醍醐天皇から『弘法大師』という名を贈られてから1100周年なのです。

それを記念して、期間限定で御詠歌御影(各お寺の御詠歌が印字された御影)が配布されています。

通常の御影と同様に、納経軸や納経帳に納経を頂くと無料で頂けます。

また、御詠歌御影のみ頂きたい場合は、御影と同様に1体100円でいただくことができます。

ただし、今年いっぱいで配布終了となりますのでご注意ください!

*配布期間:2019年5月1日~2021年12月31日*

ここまでご覧頂きありがとうございます!

準備編、書き出すと予想以上に長くなってしまっています…もう少しだけお付き合いください!!!

次回は基本的な参拝方法をご紹介したいと思います◎

コメント

[…] ▶【四国八十八ヶ所】お遍路さんの準備をしよう!③ […]